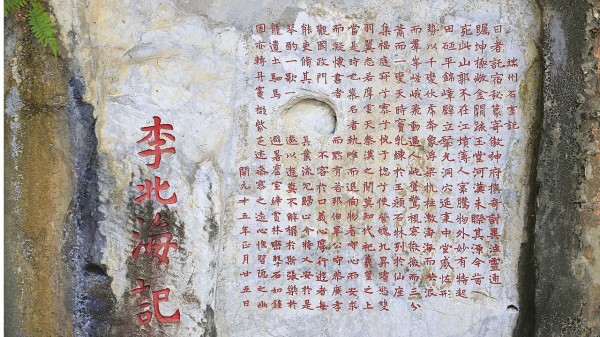

〈端州石室记〉是李邕存世唯一的楷书碑刻。(图片来源:Zhangzhugang /wiki/CC BY 3.0)

唐代书法家李邕(674年~746年),字太和,广陵江都(今江苏省)人。家学渊源,父亲是为《昭明文选》作注的文学大家李善。李邕曾任户部员外郎、括州刺史、北海太守等,后世称之“李北海”。李邕善行书,据说其书写的碑有八百通之多。现存碑刻仅有湖南长沙〈麓山寺碑〉和广东端州〈端州石室记〉,〈端州石室记〉为李邕存世唯一的楷书碑刻。

唐代书法家李邕画像。(图片来源:公有领域)

〈端州石室记〉文章起源

唐玄宗开元十三年(725年),李邕因事得罪中书令张说,贪赃枉法的事迹败露。一说是遭诬告受贿,被下狱判死,其后减免死罪遭贬谪,流放岭南。再因平叛有功被起用,升任为澧州司马。

开元十五年(727年),饱经宦海沉浮的李邕在赴任澧州途中,经过广东省肇庆县端州。见七星岩石室水洞如同仙境般的奇特美景,十分欣喜,心有所感,一气呵成写下〈端州石室记〉,生动描绘出心目中的“人间仙境”,并抒发内心情感和积极的政治情怀。

七星岩“镇岩之宝” 岭南第一名碑

李邕能诗善文,〈端州石室记〉文词烂漫多彩,以楷书字体写成,刻碑于七星岩。高l.07公尺,宽0.79公尺,共386字,落款日期为“开元十五年正月廿五日”,故知为唐玄宗开元十五年(727年)所刻。碑刻中央左上方有一个非常特殊的马蹄形印记,故又称“马蹄碑”。

〈端州石室记〉以中锋用笔为主,方圆兼备,点画圆浑醇厚;结构严谨,左高右低,遒劲而内敛;力劲气舒,风采动人,全篇疏朗俊逸。既有北碑之厚重,又兼楷书端庄,融隶书扁平笔法和风韵。

当石刻拓本传到京城长安时,许多皇宫贵族、文人士子第一次听闻“端州”地名,造成轰动。此碑“文绝、字绝、雕刻绝”,被评为“三绝碑”。

传说中,七星岩的7座山峰是女娲娘娘补天的时候所留下的7块灵石。七星岩汇集众多摩崖石刻,文体、字体多样。唐、宋以来,许多文人学士都在此留下丰富的墨宝。其中,最负盛名且年代最久远的正是李邕〈端州石室记〉,被誉为七星岩“镇岩之宝”,堪称岭南第一名碑。

除了〈端州石室记〉,李邕余兴未尽,还提笔写下4尺大的“景福”二字,刻于七星岩石室洞口右下壁。北宋神宗熙宁年间,迁升为提点刑狱尚书郎的康卫重游端州之际,写下〈游七星岩〉,开头为“天坠北斗星,人间书景福”,将“景福”和“北斗”并列。后人因此改称石室洞为“景福洞”,端州主要堤围亦名“景福围”。

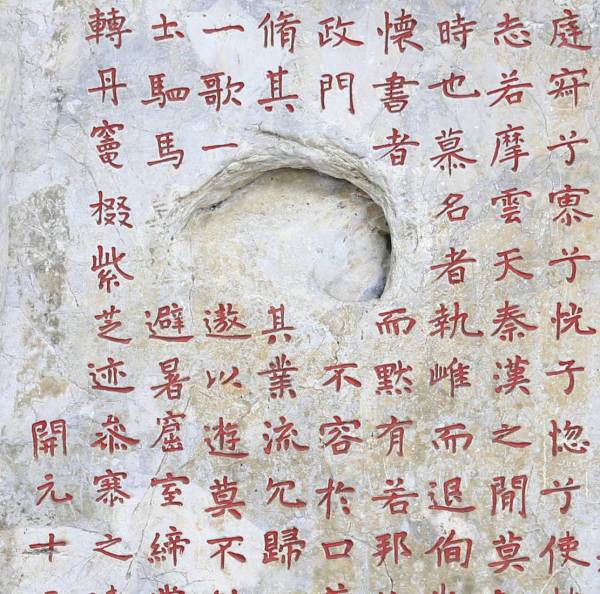

〈端州石室记〉上的马蹄形印记始见于宋初,真实由来已不可考。(图片来源:公有领域)

马蹄形印记由来的传说

〈端州石室记〉上的马蹄形印记始见于宋初,此印记从何而来?相传是一位秀才为了抬高自己所拥有的拓片价钱而故意毁坏。民间也有不同说法,真实由来已不可考。

有一个传说是唐代大臣李绅因卷入牛李党争,长庆四年(824年)李党失势后,受宰相李逢吉排挤,被贬谪为端州司马。抵端州后,长时间郁郁寡欢,闭门谢客。

李绅本身对书法也颇有研究。得知七星岩石室洞有李邕的〈端州石室记〉石刻,非常高兴,遂跃马扬鞭,直奔七星岩观赏。临近石刻时,李绅惊见〈端州石室记〉罩护在五彩祥云中,透射熠熠红光,景象奇丽。李绅正待下马细看,猛勒了羁绳一下。岂料用力过猛,使马匹受惊,腾空而起!一只前蹄不巧踢在石刻上,留下一个深深的马蹄痕印。

七星岩摩崖石刻声名远播,参观游客络绎不绝。〈端州石室记〉以护碑亭和水泥柱铁栏杆护之,因马蹄旧痕内有一小孔,人们常从铁栏栅处伸手将硬币掷入小孔中,使马蹄痕迹越显光滑。