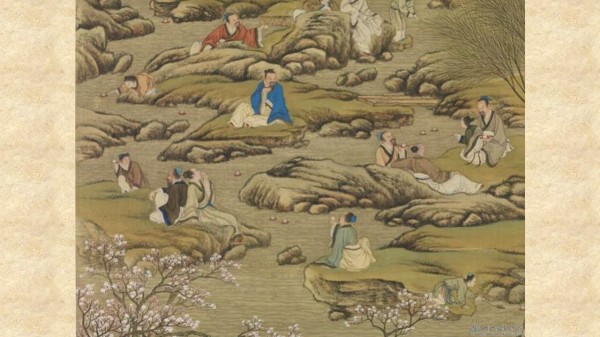

成語「紈絝子弟」和古人所穿的服飾有關。圖為清〈畫院畫十二月月令圖三月〉(局部)。(圖片來源:國立故宮博物院)

「紈絝子弟」這一詞語從古代一直沿用至今,它通常用來形容不務正業、整天無所事事的富家子弟,是個貶義詞。那麼,為甚麼會將遊手好閒的富家子弟叫做「紈絝子弟」呢?其實,這和古人所穿的服飾有關。

「紈」「絝」是古代的服飾

上古時期,人們稱上半身的服飾叫做「衣」,下半身的服飾叫做「裳」。所謂的「裳」,指的是現代人所說的裙子,也就是說,上古時期是沒有褲子的,當時的人下半身穿的是裙子。

天冷的時候穿著「裳」這種裙式的下衣,風必然會往裡邊灌,不夠保暖,所以有錢人為了不讓腿部受涼,通常會在「裳」的裡邊,為兩條腿套上長筒襪,這種襪子就稱為「絝」;更有錢的人,則會選擇細滑的絲織品,因為這樣比較容易穿、脫,而且也比較美觀,這種由細絲做成的襪子就叫作「紈」。在古代,能穿得起細絲做的襪子,一般都是富貴人家,所以,「紈絝子弟」後來就泛指有錢人家的孩子。

「紈絝子弟」發展成貶義詞

「紈絝子弟」這則成語出自《漢書‧敘傳上》:「出與王、許子弟為群,在於綺襦紈褲之間,非其好也。」內容描述的是西漢經學家班伯的故事。班伯熟讀《詩經》,頗有見地,經過大將軍王鳳的舉薦,班伯受到皇帝的召見,皇帝非常崇尚經學,見班伯談吐不凡,就任命他為中常侍,並派他到金華殿講授詩書,班伯在那裡如魚得水,滿腹才學有了施展之地,但好景不長,不到幾年,就因金華殿授業傳統不再繼續而中斷了,沒有了講學之地,班伯便與皇宮王室子弟們為伍,整天處於「綺襦紈絝之間」。「綺襦」與「紈絝」指的是貴族子弟們穿的細絹褲。

在古代,「絝」並不是一般人能穿得起的,因此,在普通人連「絝」都穿不起的情況下,富家子弟不僅能穿得起「絝」,還能穿得起由價格更高昂的細絹所製成的「紈」,這樣就更突顯出「紈絝子弟」的驕奢淫逸了。

《禮記》中說:「衣不帛襦絝。」意思是說,儒家認為不能用絲帛來製作襦和絝。襦和絝這指的是內衣,用絲帛這麼好的材料來製作內衣,當然是過於奢侈了。但是那些沒有遵循先賢教誨的富家子弟,仍然選擇用昂貴的絲帛來做「絝」,如此一來,「紈絝子弟」就漸漸的發展成帶有貶義的詞彙了。

来源:看中國時報

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。