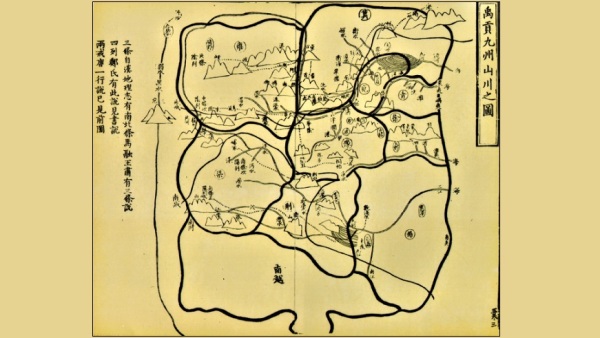

禹貢九州山川之圖。(圖片來源:維基百科)

在古代中國,有一群人被稱為「行地者」,又或被稱作「地脈師」。

他們不像天官仰望星辰,也不像巫士傾聽風聲,而是將耳貼在地面,聆聽來自大地深處的低語。

他們相信,大地並非死物,而是一個有血有息的巨人,河流是它的血脈,山脈是它的脊骨,而地脈——則是它的經絡。

能讀懂地脈的人,便能找到最適合立城、築宅、埋葬、開井的地方。

地脈與龍脈

在風水術語中,「龍脈」是地脈的形象化稱呼。

《青囊經》說:「山有脈,脈有氣,氣有源,源有祖。」

古人觀察山勢起伏、走向連綿,就像追尋一條沉睡的龍——龍首是山源,龍身是連綿山脈,龍穴則是聚氣之所。

走地脈的人能用腳感知土地的微妙變化——土壤鬆緊、地勢傾斜、草木生勢,甚至地下水的暗流。

他們會在夜間摸索山川,因為在月光下,地形的明暗更能顯出脈絡。

尋龍點穴 生死與興衰的交界

歷代帝陵選址都離不開地脈師。

相傳秦始皇陵所在地咸陽驪山,就是因為「龍首朝東,虎踞西北」而被選中,意在鎮守國運。

明代的永樂皇帝下葬之地——北京昌平天壽山,地脈自西北太行而來,聚於此處,稱為「龍止之地」,寓意國祚綿長。

在民間,地脈師也為百姓尋找宅基與祖墳的「穴眼」。一旦穴位得當,據說可庇佑後人興旺;若錯過龍脈,則恐遭家運衰敗。

地聽之術 聽見大地的心跳

一些走地脈的人,還掌握一種名為「地聽」的技藝——將耳貼地,靜聽地氣的流動。

《博物誌》記載,有術士能聽出地下水脈的位置與深度,甚至分辨其水質優劣。

在戰爭中,地聽者還能探測遠方戰馬與車輛的震動,以判敵軍距離。

蒙古草原的牧人至今保留類似的本事:當羊群不安時,他們伏地傾聽,能分辨是狼在逼近,還是遠方的雷聲在翻滾。

地脈的失落與沉睡

現代人對地形的瞭解,更多依靠地圖與衛星影像,但這些精密的數據並不能完全取代「走地脈」的經驗。

古人用的是全身的感知——腳下的觸覺、鼻中的氣味、耳裡的聲響、眼前的明暗。

隨著城市擴張與自然地貌的改變,許多古老的龍脈被切斷、覆蓋,能讀懂它們的人也越來越少。

地脈或許仍在大地深處流轉,只是我們早已不再用那雙古老的耳與腳,去尋找它的呼吸。

也許,有一天,當人類重新學會走進山林、觸摸岩石、感受土地的溫度時,

那些沉睡的龍脈會再次在我們腳下甦醒。

来源:看中國

短网址: 版權所有,任何形式轉載需本站授權許可。 嚴禁建立鏡像網站。

【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用,成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。